Resistência poética

Pintura Mapuche de Julio Muñoz Uribe / ragko.art@gmail.com

.

"A resistência da poesia indígena" - Artigo de Sérgio Medeiros (UFSC):

.

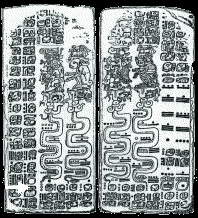

"Entre citações da Fenomenologia do Espírito de Hegel e “recriações” da poesia zen, Haroldo de Campos incluiu, no livro "Crisantempo" (Editora Perspectiva, 1998), suas breves traduções de textos náhuatl. Ele não conhecia o náhautl, mas teve acesso a uma transcrição fonética dos originais e, a partir desse dado e de outras informações, propôs uma amostra de poesia ameríndia em português, que situou entre a poesia concreta e a letra de “bossa nova”. Essa relação entre visualidade e canto, ou oralidade, é interessante, e poderá ser levada avante, acredito, por outros tradutores de obras indígenas neste novo século. Sem abandonar o universo da literatura mesoamericana, área de interesse do poeta paulistano em seus últimos anos de vida, mencionarei uma obra importante, "Reading the Maya Glyphs" (Thames & Hudson, 205), de Michael D. Coe e Mark Van Stone, que revela toda a visualidade dos textos maias, ensinando-nos também a decifrar os hieróglifos indígenas. Os maias desenvolveram um sistema de escrita original e tornaram-se incomparáveis nessa arte, e podemos supor que Haroldo de Campos se interessou pelos hieróglifos ameríndios tanto quanto pela escrita oriental, estudada, no século passado, por Ezra Pound e Henri Michaux, entre outros artistas.

Diante de um poema indígena, seja ele oral ou escrito, certas concepções tradicionais de literatura e poesia poderão se mostrar tímidas ou limitadas. Um épico como o "Popol Vuh" (Editora Iluminuras, 2007), por exemplo, que reivindica um direito local e funciona como “título” (documento que dá autenticidade a um benefício ou privilégio, solicitado pelo autor), põe em xeque a tradicional noção de gênero, pois é, ao mesmo tempo, mito, história, ciência, devaneio... Tampouco a distinção entre poesia e prosaísmo é válida, visto que um texto indígena, seja ele o Popol Vuh ou O Manuscrito de Huarochiri, cosmogonia andina, “resiste” a certas categorias que enquadram a produção literária num gênero único ou homogêneo. Muitos textos autóctones são um desafio à crítica literária, e a primeira dificuldade teórica consiste em esclarecer (desde que isso seja possível) onde “começa” um texto indígena. Ou seja, em que lugar, em que espaço ele nasce, para usar as palavras de Christophe Bident, quando começa a ser reconhecido pelo leitor? Sua origem estaria num certo uso da língua ou num tema? Ou no fato de ter sido traduzido e inspirado um grande escritor, como Mario de Andrade ou Guimarães Rosa, que, sabemos, reelaboraram livremente temas indígenas? Ou o texto seria antes de tudo um documento antropológico, porém não apenas isso? Como ensinou Maurice Blanchot, a resposta é a desgraça da questão. Qualquer tentativa de “domesticar” o texto indígena, encontrando para ele uma origem única, poderá escamotear suas muitas possibilidades de leitura, desperdiçando o leitor (ou ouvinte) parte da riqueza estética, filosófica e política que lhe é intrínseca.

Segundo Jean-Luc Nancy, a poesia não coincide consigo mesma, pois é por natureza mais do que poesia e também outra coisa. Diria que essa mesma “impropriedade substancial” define a literatura indígena, que nunca é simples nem menos ambígua do que as outras, e obriga os teóricos e os tradutores brasileiros a refletir cada vez mais, à medida que se dão conta de que ela existe, embora banida da história oficial da literatura brasileira, sobre os modelos mitográficos ocidentais, usados para pôr em circulação a arte verbal dos povos indígenas. Cada modelo mitográfico propõe, de uma perspectiva que lhe é própria, a melhor maneira de coletar, transcrever e traduzir um texto indígena. Entre outros especialistas de relevo nessa área, gostaria de citar, inicialmente, Munro Edmonson, que descobriu, como afirma Gordon Brotherston, a estruturação em versos do Popol Vuh original. A partir de Edmonson, podemos relacionar a espiga de milho (o homem ameríndio provém dela), ou as várias carreiras paralelas de grãos, contadas duas a duas, tanto com os dentes da boca do narrador maia quanto com os dísticos do poema que ele narra e recompõe a cada performance. Ao lado desse modelo mitográfico, ou poético, podemos citar outros, como os de Dell Hymes e Dennis Tedlock, nomes de reconhecida competência, mas ainda pouco divulgados no Brasil, o que atesta, acredito, o estágio de desenvolvimento dos estudos de “etnopoética” entre nós. A prosa, segundoTedlock, é uma invenção tipográfica e, como tal, só existe no papel. Um mito, para Dell Hymes, seria mais eficazmente traduzido para uma língua ocidental se o tradutor adotasse, como modelo, o drama em versos, dividido em atos, cenas e estrofes.

Nossos escritores também transcreveram e recriaram mitos e cantos indígenas, como o já citado Haroldo de Campos, e anteciparam-se a teóricos e críticos -- estes não absorvem tão rápido a “novidade” -- no interesse pelos relatos e poemas de povos ágrafos ou não (os maias possuíam escrita, à diferença de outros do nosso continente). Um caso exemplar é o do poeta maranhense Joaquim de Sousândrade, que, no século XIX, recorreu ao multilinguísmo, entre outros recursos igualmente inovadores, para incorporar o elemento indígena amazônico ao seu poema épico O Guesa, dividido em 13 cantos. Um desdobramento recente e inesperado desse bilinguísmo é o chamado “portunhol selvagem” de Douglas Diegues, poeta que utiliza simultaneamente o português e o espanhol, mesclando ambos de guarani e compondo, assim, textos radicalmente híbridos, como o fizera Sousândrade. "

[Sob o título “Poética indígena desafia concepções usuais de gênero e leitura”, este artigo, numa versão ligeiramente menor, foi publicado, no dia 18 de janeiro de 2008, no caderno “Mais!”, do jornal “Folha de S. Paulo”.] Sérgio Medeiros é poeta e tradutor, tendo vertido ao português, entre outros, o poema maia Popol Vuh. Ensina literatura na UFSC. e-mail: panambi@matrix.com.br

.

"Entre citações da Fenomenologia do Espírito de Hegel e “recriações” da poesia zen, Haroldo de Campos incluiu, no livro "Crisantempo" (Editora Perspectiva, 1998), suas breves traduções de textos náhuatl. Ele não conhecia o náhautl, mas teve acesso a uma transcrição fonética dos originais e, a partir desse dado e de outras informações, propôs uma amostra de poesia ameríndia em português, que situou entre a poesia concreta e a letra de “bossa nova”. Essa relação entre visualidade e canto, ou oralidade, é interessante, e poderá ser levada avante, acredito, por outros tradutores de obras indígenas neste novo século. Sem abandonar o universo da literatura mesoamericana, área de interesse do poeta paulistano em seus últimos anos de vida, mencionarei uma obra importante, "Reading the Maya Glyphs" (Thames & Hudson, 205), de Michael D. Coe e Mark Van Stone, que revela toda a visualidade dos textos maias, ensinando-nos também a decifrar os hieróglifos indígenas. Os maias desenvolveram um sistema de escrita original e tornaram-se incomparáveis nessa arte, e podemos supor que Haroldo de Campos se interessou pelos hieróglifos ameríndios tanto quanto pela escrita oriental, estudada, no século passado, por Ezra Pound e Henri Michaux, entre outros artistas.

Diante de um poema indígena, seja ele oral ou escrito, certas concepções tradicionais de literatura e poesia poderão se mostrar tímidas ou limitadas. Um épico como o "Popol Vuh" (Editora Iluminuras, 2007), por exemplo, que reivindica um direito local e funciona como “título” (documento que dá autenticidade a um benefício ou privilégio, solicitado pelo autor), põe em xeque a tradicional noção de gênero, pois é, ao mesmo tempo, mito, história, ciência, devaneio... Tampouco a distinção entre poesia e prosaísmo é válida, visto que um texto indígena, seja ele o Popol Vuh ou O Manuscrito de Huarochiri, cosmogonia andina, “resiste” a certas categorias que enquadram a produção literária num gênero único ou homogêneo. Muitos textos autóctones são um desafio à crítica literária, e a primeira dificuldade teórica consiste em esclarecer (desde que isso seja possível) onde “começa” um texto indígena. Ou seja, em que lugar, em que espaço ele nasce, para usar as palavras de Christophe Bident, quando começa a ser reconhecido pelo leitor? Sua origem estaria num certo uso da língua ou num tema? Ou no fato de ter sido traduzido e inspirado um grande escritor, como Mario de Andrade ou Guimarães Rosa, que, sabemos, reelaboraram livremente temas indígenas? Ou o texto seria antes de tudo um documento antropológico, porém não apenas isso? Como ensinou Maurice Blanchot, a resposta é a desgraça da questão. Qualquer tentativa de “domesticar” o texto indígena, encontrando para ele uma origem única, poderá escamotear suas muitas possibilidades de leitura, desperdiçando o leitor (ou ouvinte) parte da riqueza estética, filosófica e política que lhe é intrínseca.

Segundo Jean-Luc Nancy, a poesia não coincide consigo mesma, pois é por natureza mais do que poesia e também outra coisa. Diria que essa mesma “impropriedade substancial” define a literatura indígena, que nunca é simples nem menos ambígua do que as outras, e obriga os teóricos e os tradutores brasileiros a refletir cada vez mais, à medida que se dão conta de que ela existe, embora banida da história oficial da literatura brasileira, sobre os modelos mitográficos ocidentais, usados para pôr em circulação a arte verbal dos povos indígenas. Cada modelo mitográfico propõe, de uma perspectiva que lhe é própria, a melhor maneira de coletar, transcrever e traduzir um texto indígena. Entre outros especialistas de relevo nessa área, gostaria de citar, inicialmente, Munro Edmonson, que descobriu, como afirma Gordon Brotherston, a estruturação em versos do Popol Vuh original. A partir de Edmonson, podemos relacionar a espiga de milho (o homem ameríndio provém dela), ou as várias carreiras paralelas de grãos, contadas duas a duas, tanto com os dentes da boca do narrador maia quanto com os dísticos do poema que ele narra e recompõe a cada performance. Ao lado desse modelo mitográfico, ou poético, podemos citar outros, como os de Dell Hymes e Dennis Tedlock, nomes de reconhecida competência, mas ainda pouco divulgados no Brasil, o que atesta, acredito, o estágio de desenvolvimento dos estudos de “etnopoética” entre nós. A prosa, segundoTedlock, é uma invenção tipográfica e, como tal, só existe no papel. Um mito, para Dell Hymes, seria mais eficazmente traduzido para uma língua ocidental se o tradutor adotasse, como modelo, o drama em versos, dividido em atos, cenas e estrofes.

Nossos escritores também transcreveram e recriaram mitos e cantos indígenas, como o já citado Haroldo de Campos, e anteciparam-se a teóricos e críticos -- estes não absorvem tão rápido a “novidade” -- no interesse pelos relatos e poemas de povos ágrafos ou não (os maias possuíam escrita, à diferença de outros do nosso continente). Um caso exemplar é o do poeta maranhense Joaquim de Sousândrade, que, no século XIX, recorreu ao multilinguísmo, entre outros recursos igualmente inovadores, para incorporar o elemento indígena amazônico ao seu poema épico O Guesa, dividido em 13 cantos. Um desdobramento recente e inesperado desse bilinguísmo é o chamado “portunhol selvagem” de Douglas Diegues, poeta que utiliza simultaneamente o português e o espanhol, mesclando ambos de guarani e compondo, assim, textos radicalmente híbridos, como o fizera Sousândrade. "

[Sob o título “Poética indígena desafia concepções usuais de gênero e leitura”, este artigo, numa versão ligeiramente menor, foi publicado, no dia 18 de janeiro de 2008, no caderno “Mais!”, do jornal “Folha de S. Paulo”.] Sérgio Medeiros é poeta e tradutor, tendo vertido ao português, entre outros, o poema maia Popol Vuh. Ensina literatura na UFSC. e-mail: panambi@matrix.com.br

Leiam também: "Poesia, cultura e ciência no céu indígena", de Susana Dias.

Nenhum comentário:

Postar um comentário