"Rerum Naturalium" e a Ipecacuanha

No último de maio de 1560 ("anno Domini 1560 sub finen mensis Maii"), em São Vicente, no Brasil, a derradeira povoação dos Portugueses, na parte Sul ("quae ultima est in India Brasilica vergens ad austrum Lusitanorum habitatio"), o padre José de Anchieta, então aos 26 anos de idade, escreveu notável carta ao P. Diego Laynes, em Roma, Prepósito Geral da Companhia de Jesus ("+Reverendo in Christo Patri Icacobo Laynes, Preaposito Generali Societatis Iesu"). Firmou, como de costume: "Minimus Societatis Iesu", o mínimo, o menor de todos, o último como se há traduzido, comparando-se ao dedo mínimo (minimus digitus, Plaut) da maravilhosa mão atuante da benemérita Companhia de Jesus.

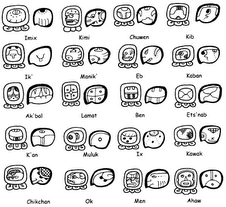

No último de maio de 1560 ("anno Domini 1560 sub finen mensis Maii"), em São Vicente, no Brasil, a derradeira povoação dos Portugueses, na parte Sul ("quae ultima est in India Brasilica vergens ad austrum Lusitanorum habitatio"), o padre José de Anchieta, então aos 26 anos de idade, escreveu notável carta ao P. Diego Laynes, em Roma, Prepósito Geral da Companhia de Jesus ("+Reverendo in Christo Patri Icacobo Laynes, Preaposito Generali Societatis Iesu"). Firmou, como de costume: "Minimus Societatis Iesu", o mínimo, o menor de todos, o último como se há traduzido, comparando-se ao dedo mínimo (minimus digitus, Plaut) da maravilhosa mão atuante da benemérita Companhia de Jesus.Anchieta trata nessa sua epístola, intitulada "Rerum Naturalium", das coisas peculiares da terra brasileira (scribit de rebus terrae peculiaribus), abrangendo situação, estações do ano, ventos, tempestades, sol, chuva e duração dos dias, o peixe-boi, a pesca, a cobra sucurijuba, lagartos, a capivara (locus, tempora anni, venti, tempestates, sol, pluvia, et dierum spatia, boves marinus, piscatus, angues "sucuriuba", lacerti, animal "capivara" dictum) e, mais, ainda: as lontras (lutrae, a Lontra paranensis Rengger, existente no Brasil-Sul), o caranguejo e a cura do câncer (cancri-animalia, et sanatio a cancro-morbo), as cobras jararaca, cascavel e outras (colubres "iararaca", "cascavel", aliique), aranhas e vermes (araneae et cerucae, aliás Anchieta limita-se às aranhas e a um bicho parecido com a centopéia, a taturana, larva dos lepidópteros), as onças (pantherae), o tamanduá, a anta ("tapira" sive "anta"), a preguiça, o sariguê, os ouriços ("pigritia", "sarigué" et ericius), os macacos (simiae); o tatu, os veados, os gatos selvagens e outros animais ("tatu", cervi, cati silvestres aliaque animalia), os bichos de taquara e outros vermes (vermes arundinum, isto é, vermes de cana, de taquara, as primeiras formas da mariposa Pyralidae-Myelobia smerintha, a larva desta borboleta que se cria no ôco dos bambus, et alii), as formigas formicae, as abelhas, moscas e mosquitos (apes, muscae et culices), os papagaios, o "guará" e outras aves (psittaci, "guará" aliaeque aves), ervas, a mandioca, e outras plantas (herbae et plantae "mandioca", aliaeque), árvores de bálsamo, pinheiros e outras (arbores balsami, pinus et aliae), plantas medicinais (plantae medicinales), pedras e conchas (lapides et conchae), espectros noturnos e demônios (nocturnae imagines et daemonia), e finalmente, o Taumaturgo assinala a inexistência de deformidades entre os índios que quando têm filhos monstros, ou resultados de adultérios, sepultavam-nos vivos (non est deformitas membrorum in Indis, quia filios deformes sepeliunt vivos et etiam adulterino sanguine natos).

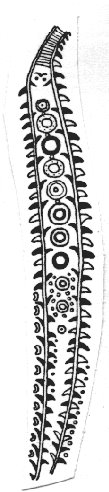

Podemos antever na obra de Anchieta a difusão do conhecimento etnobotânico dos indígenas brasileiros no mercado colonialista: a mais célebre das drogas brasileiras difundidas no século XVII foi a ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha) e a história da sua entrada na literatura e na prática médicas ilustra bem a participação portuguesa no enriquecimento da proto-farmacologia seiscentista européia. A ação da raiz da ipecacuanha, utilizada pelos índios tupis no Brasil, foi conhecida pelos jesuítas logo no século XVI. O Padre José de Anchieta descreveu-a na já referida carta de 1560 e o Padre Fernão Cardim tratou igualmente da ipecacuanha no capítulo sobre ervas medicinais do tratado sobre o Clima e Terra do Brasil. O tratado de Fernão Cardim foi publicado em inglês por Samuel Purchas em Hakluytus posthumus (1625), nas condições atrás descritas, dando assim a primeira notícia impressa sobre a ipecacuanha. As primeiras descrições detalhadas da ipecacuanha devem-se contudo a Georg Markgraf (1610-1644) na Historia rerum naturalium Brasiliae e a Willem Piso (1611-1644), na Historia naturalis Brasiliae, publicadas juntas em Leyden em 1648. Apesar de conhecida, a ipecacuanha foi pouco utilizada até que Jean Adrien Helvetius (1661-1727) a usou para curar o Delfim de França de disenteria em 1688. No século XVIII as suas virtudes foram confirmadas por Carlo Gianelli (1696-1759) em De admirabili radicis ipecacuanhae virtute (Pádua, 1745), mas persistiram várias confusões e incertezas sobre a verdadeira natureza da raiz até que Bernardino António Gomes, depois de regressar do Brasil, a descreveu na Memória sobre a ipecacuanha fusca do Brasil ou cipó das nossas boticas (Lisboa, 1801), juntamente com a classificação feita por Brotero com base nas suas observações. O esclarecimento da natureza botânica da ipecacuanha veio permitir que Joseph Pelletier e o fisiologista François Magendie, em colaboração, isolassem o seu princípio ativo, a emetina, em 1817.

Fonte: Alfredo Gomes, in "Anchietana", 1965: Histórias e Lendas de São Vicente

Nenhum comentário:

Postar um comentário